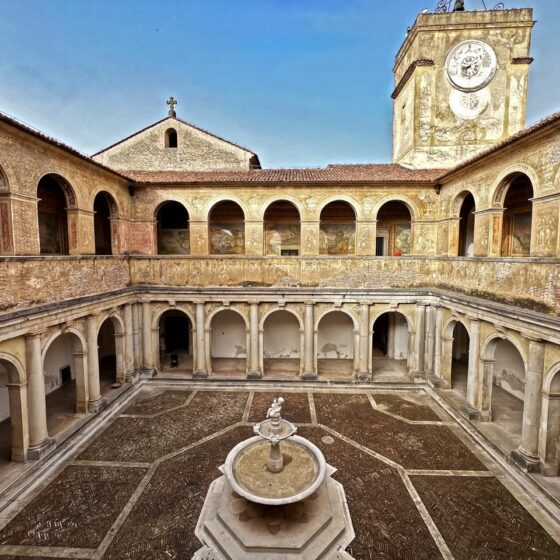

La Certosa di San Lorenzo

Un viaggio nella storia e nell’armonia architettonica della Certosa di San Lorenzo, tra fede, silenzio e arte.

-

instagram

-

facebook

-

Flickr

-

TELEGRAM

Quest'opera di Domenico Trezza è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Based on a work at https://padulafoto.it/.

Permessi ulteriori rispetto alle finalità della presente licenza possono essere disponibili presso padulafoto@gmail.com.